児童養護施設は児童福祉法に定められた児童福祉施設の1つです。

児童養護施設には、予測できない災害や事故、親の離婚や病気、また不適切な養育をうけているなど

様々な事情により、家族による養育が困難な2歳からおおむね18歳の子どもたちが、

協調性や思いやりの心を育みながら、生活しています。

児童養護施設の暮らしって?

「おはよう」のあいさつで1日が始まり、朝ごはんを食べて、歯磨きをしたら、「いってきます」と地域の学校や幼稚園に登校します。

学校が終われば、クラブ活動をしたり、友だちと遊びに出掛けたり、宿題や読書をする子もいます。

おいしい夕食と楽しい時間を過ごしたら、「おやすみ」と温かい布団で眠りにつきます。

どこの家庭にもある何気ない日常が、児童養護施設でも日々、営まれています。

児童養護施設で働く人って?

児童養護施設では、児童指導員や保育士が子どもたちの日常の養育を行っています。また、食事・食育を支援する栄養士や調理員、子どもの心理面をサポートする心理療法職員、子どもの自立や自立後をサポートする自立支援担当職員や地域の子育てを支援する職員など、様々な専門職がチームとなって、子どもの生活を支えています。

全国児童養護施設協議会って?

全国児童養護施設協議会(全養協)は、児童養護事業の発展と向上を目指し、全国的な連絡調整を行うと同時に、事業に関する調査・研究・協議を行うことを目的に、1950(昭和25)年に創立しました。

- 2026.02.16 全養協通信No.393を発行しました

- 2026.01.16 全養協通信No.392を発行しました

- 2026.01.08 令和7年度全国児童養護施設中堅職員研修会 申込開始のお知らせ

- 2025.12.26 全養協通信No.391を発行しました

- 2025.12.02 全養協通信No.390を発行しました

全養協で発行している書籍等をご紹介します。

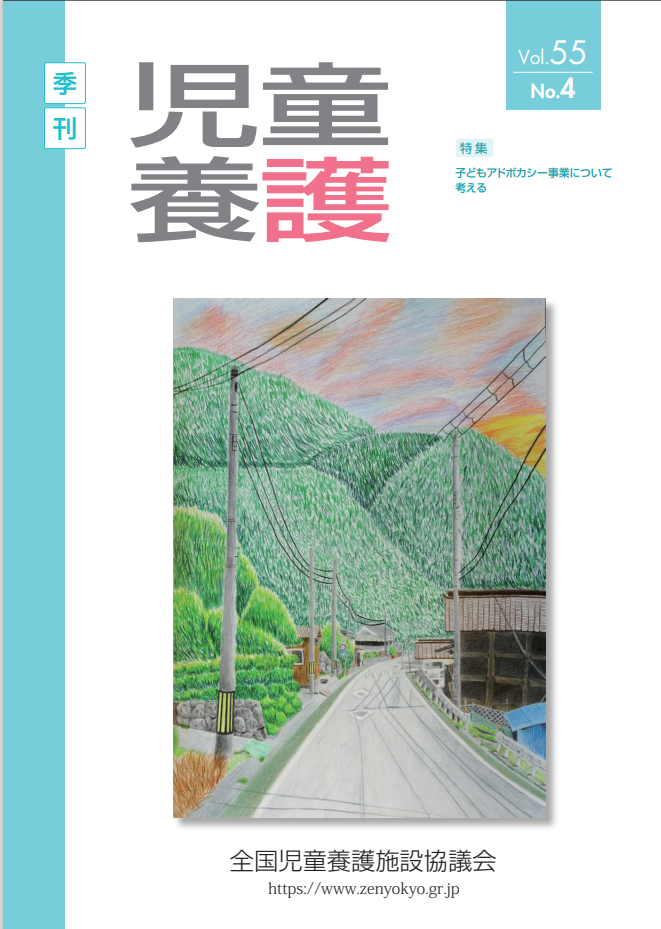

季刊「児童養護」55巻4号

特集

「子どもアドボカシー事業について考える」

〈座談会〉

子どもの声をしっかりと聞くために

連載

〈特別対談〉

24時間テレビ チャリティマラソンを通じて伝えたかったこと